第12回 関東大震災(97年前の相模トラフ巨大地震)の史料(2)

更新日:2021年12月15日

前回は、関東大震災(以下「震災」と略記)に関わる歴史資料として、市内に残る震災1周年記念碑を紹介いたしました。このほか、紙に記された歴史資料も市内に伝わっています。それらのうちの3点が『鎌ケ谷市史』資料編4・上(近・現代1)〈平成7年3月刊行〉に収録されています。その後、さらに近・現代の史料調査・整理が進み、新たに大震災関連と確認できたものがあります。それらの大半は、震災後に近隣の町村の人から鎌ケ谷村居住の人へと郵送された手紙や葉書です。電話が一般化していないこの時代、災害時にお互いの安否を確認するには、このような手紙や葉書によるやりとりが中心でした。さて、今回は、その中の1点を取り上げてみましょう。

ご紹介する史料は、震災から9日が経過した大正12年(1923年)9月10日付けで、皆川清一(以下「皆川」と略記)から浅海精作(以下「浅海」と略記)へと宛てられた葉書です。宛先の浅海は、本シリーズ第8回でも登場しましたが、この時点で中沢在住の在郷軍人で、後に鎌ケ谷町長に就任した人物です。

一方、差し出しの皆川は、別の史料により同じ中沢の根郷居住の人であることがわかります。おそらくは徴兵により大正11年から兵役に就き、12年末に除隊したものとみられます。このため、浅海や同じく中沢の有力者であった笠川慶次郎(鎌ケ谷村長・東葛飾郡会議員などを歴任)へ宛てた大正11年・12年の日付の手紙・葉書がそれぞれの史料群に伝わっています。

皆川が配属されたのは、東京目黒に所在した近衛輜重大隊第1中隊でした。ちなみに、輜重とは、糧食・被服・武器・弾薬などの軍需品、またはその輸送にあたる兵のことをいいます。したがって、近衛連隊の中で輸送を任務とする部隊でした。ところで、この葉書では、皆川の肩書は「陸軍省伝騎」です。これは、彼が伝令の任務にあたる騎兵として、一時的に陸軍を統轄する国の役所である陸軍省へ派遣されたことによります。なお、この時点での陸軍省は三宅坂(現在の東京都千代田区南西部、内堀通りの桜田門から半蔵門に至る坂とその周辺の地区)にありました。

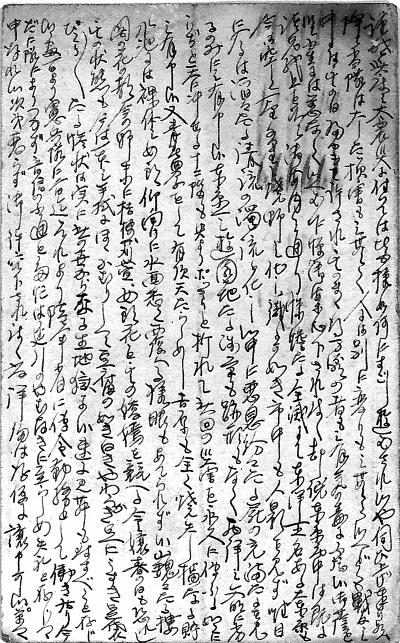

写真で示したように、おそらく万年筆で書いたと思われる細かい文字がびっしりと記されています。冒頭には、当隊(近衛輜重大隊)はほとんど損害がなかったことが書かれていますが、続けて帰宅が許された戦友の中にはその後行方不明となった者がいて気の毒だと同情しています。そして、東京の状況を次のように描写しています。なお、意訳して掲載しました。

関東大震災の被害を報じた葉書(大正12年〈1923〉9月10日付)〔個人蔵〕

(関東大震災の被害を報じた葉書関東大震災の被害を報じた葉書 意訳文)

(前略)新聞でご存じの通り、東京市中はいたましくもあわれな全滅で、東洋一といわれた大東京もむなしい状況となり、見渡すかぎりの焼野と化したのがわかるように、市中に人影を見ることができません。ただ、とうとうと流れていた清流が濁流となり、悪臭がただよう多数の死体が川の中にあるのが見えるのみです。東京一の遊興の地であった浅草は跡形もなくなり、西洋の文明にも劣らず高くそびえ立っていた十二階も、真ん中からポッキリと折れて、まるで今回の災害のすさまじさを永久に伝えているようです。また、青年男子を有頂天にさせていた吉原もすべて焼失し、その脇にある貯水池に、仰向けに浮いた裸の娼妓が水面をことごとく覆う様子は、目もあてられません。高い建物がそびえ立っていた花の都の野末に咲く桔梗、刈萱、女郎花のようになまめかしさを競い合っていた娘たちは、春の日射しでさえ恐れていたのに、今はたった1本の手ぬぐいでほお被りして、豆腐のような白くやわらかい足に薄い足袋をぴくりぴくりしている悲惨な有様は、実にこの世の生き地獄のようです。(後略)(以上、史料より)

〔絵葉書〕浅草公園十二階付近の惨状(大正12年)〔郷土資料館蔵〕

末尾の記載によると、皆川は9月1日から2日にかけて憲兵隊、それ以降は陸軍省へ派遣され伝令の勤務をしていて、いまだ原隊復帰できなかったのでした。そのため便りが遅れたことを詫びています。

一般に、書簡や公文書など日付と同じころに書かれた史料は「一次史料」といわれ、きわめて史料的な価値が高いとされています。特に、明治時代以降の近・現代には、膨大な手紙や葉書が作成され、伝存しています。それらの中には、埋もれた歴史が記載されている場合も少なくないと思います。このような貴重な歴史資料を発掘し、その内容を明らかにするのも、郷土資料館の大切な業務の一つです。

問い合わせ

生涯学習部 文化・スポーツ課 郷土資料館

〒273-0124 千葉県鎌ケ谷市中央一丁目8番31号

電話:047-445-1030

ファクス:047-443-4502