住宅用火災警報器は10年を目安に交換が必要です

更新日:2023年1月25日

10年を目安に交換が必要です!!

住宅用火災警報器は、平成18年6月に新築住宅へ設置が義務付けられ、また、平成20年6月以降は既存住宅を含むすべての住宅に設置が義務付けられました。

住宅用火災警報器は、10年以上経つと内部の部品が劣化して、正常に動かなくなるおそれがありますので、本体の交換が望ましいとされています。

住宅用火災警報器を設置したときに記入した「設置年月」または本体に記載されている「製造年」で確認してください。

メンテナンスが必要です!

住宅用火災警報器が適切に機能するため、日頃の作動確認と定期的なお手入れ(電池切れやほこり・クモの巣などの除去など)をしておきましょう。

本体が汚れたら乾いた布で拭いたり、点検用のボタンやひもを引くなど機種の取扱い説明書をご確認のうえで作動を確認し、音が鳴らないときは電池の交換や本体の交換をしましょう。

【備考】作動点検を行う際には、転倒や落下に注意し安全に作業を行ってください。

経年劣化した住宅用火災警報器をそのまま使用したら?

経年劣化した住宅用火災警報器をそのまま使用し続けた場合、火災を感知しなくなる可能性もあります。

その結果、火災を早期に発見できず火災が拡大し逃げ遅れることも考えられます。いち早く火災を知らせてくれる住宅用火災警報器ですが、正常に作動しなければ設置する意味はありません。

新しい住宅用火災警報器に交換したら!

住宅用火災警報器本体や電池を新しいものに交換したときは、本体の側面などに油性ペンで設置(交換)年月日を記入しましょう。

作動を確認し、音を聞いてみるのも忘れずに!

こまめに作動確認を行いましょう!

住宅用火災警報器が正常に作動しているかを確認するために、こまめな点検が必要です。

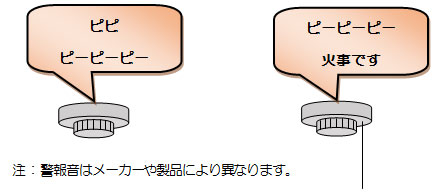

ボタンを押す、またはひもを引いて作動確認をします。

正常な場合は、正常をお知らせするメッセージまたは火災警報音が鳴ります。

音がならない場合は?

電池がきちんとセットさせているか、ご確認ください。

警報音がならない場合は、「電池切れ」または「機器本体の故障」です。取扱説明書をご覧ください。

検定合格表示について

住宅用火災警報器に「合格の表示(型式適合認定に合格したものである旨の表示)」が表示されることになりました。(平成26年4月1日から)

これまでに販売されていた住宅用火災警報器には下図左のような「NSマーク」が表示されているものが大部分でしたが、住宅用火災警報器が国家検定品になったため、今後は下図右のような「合格の表示」が表示されることになります。

「NSマーク」の製品も検定品と同等の性能は表示されているため、経過措置として平成31年3月31日まで販売が認められています。